Notes : Ce texte n’aborde volontairement ni les questions écologiques ni les aspects purement techniques liés au Bitcoin. Il ne s’agit pas ici d’évaluer l’impact environnemental de BTC, ni son efficacité comme protocole monétaire, mais de questionner son positionnement idéologique et politique. Il n’e s’agit pas non plus de questionner le concept général des crypto-monnaies ou les possibilités techniques de la blockchain mais de chercher à comprendre la perception sociale que nous pouvons avoir de Bitcoin ou de celle qui nous en est donnée.

Bitcoin fascine, intrigue, divise. Pour certains, c’est une révolution monétaire, un outil d’émancipation face aux banques et aux États. Pour d’autres, une bulle spéculative, un mirage technologique, ou pire : une machine à reproduire les inégalités. Entre ces extrêmes, un flou persiste. Le vocabulaire mobilisé — « décentralisation », « liberté », « confiance sans tiers » — semble ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus autonome. Mais que disent réellement ces mots ? Que permet cette technologie ? Et surtout, que défend-elle ? Il semble intéressant de dépasser l’aspect technique pour en aborder la lecture politique et sociale. Sans chercher à trancher idéologiquement d’emblée, il s’agit de mettre en lumière les logiques implicites qui le sous-tendent, les imaginaires qu’il convoque, et les usages réels qu’il autorise. Non pas pour clore le débat, mais pour l’ouvrir autrement : en pensant Bitcoin comme un objet situé — historiquement, idéologiquement, techniquement — et non comme un simple protocole neutre à la portée universelle.

Mais reprenons du début.

Bitcoin : genèse et idéologie

L’histoire officielle commence en 2008, avec la publication du fameux « Bitcoin White Paper » par un certain Satoshi Nakamoto. En pleine crise financière mondiale, alors que les banques s’effondrent, Nakamoto propose une alternative : un système de paiement pair-à-pair, sans tiers de confiance. Sa motivation ? La défiance à l’égard du système bancaire. Dans un message glissé dans le premier bloc miné de la blockchain et relayé par le Times le 3 Janvier 2009 (le « genesis block »), on lit :

« Le Chancelier est sur le point d’approuver un second plan de sauvetage pour les banques. »

Une référence directe à la crise et au sauvetage des banques par les États. Ce n’est pas anodin. Mais cela ne dit pas tout.

Satoshi Nakamoto n’a jamais revendiqué explicitement une position politique. Mais son white paper, son timing (post-crise), et ses quelques interventions sur les forums suggèrent une défiance structurelle envers les institutions financières, et un attachement à une régulation algorithmique des flux monétaires, sans intervention humaine. Ces éléments l’inscrivent plus du côté d’un capitalisme individualiste que d’un quelconque projet coopératif.

Cette défiance ne débouche pas sur une refondation démocratique ou socialiste du système monétaire. Au contraire, Bitcoin s’inscrit dans la droite ligne d’un courant très particulier : l’idéologie libertarienne, issue de l’école autrichienne d’économie.

L’école autrichienne (von Mises, Hayek, Rothbard…) défend une vision radicale du libéralisme économique : refus de l’intervention de l’État, croyance absolue dans les vertus du marché, et promotion d’une « monnaie dure » (comme l’or) contre les monnaies fiduciaires inflationnistes — nous y reviendrons plus tard. Bitcoin en reprend tous les codes : offre limitée à 21 millions de tokens, système décentralisé, résistance à la censure, défiance à l’égard des banques centrales.

« C’est très attrayant pour le point de vue libertarien si on peut l’expliquer correctement. Mais je suis plus doué avec le code qu’avec les mots. »

Satoshi Nakamoto, email à Wei Dai, 2008

Une confusion idéologique ?

À première vue, Bitcoin donne l’impression d’être un projet populaire : il est décentralisé, accessible à tous, détaché de l’autorité des États et des banques centrales. De ce fait, certains y voient une sorte de « communisme 2.0 », où chacun pourrait être maître de sa propre valeur, en dehors des institutions capitalistes traditionnelles. Cette confusion tient en grande partie à un malentendu profond entre deux courants idéologiques pourtant opposés : le socialisme (ou communisme) d’un côté, et le libertarianisme, voire l’anarcho-capitalisme, de l’autre.

Le premier rêve d’égalité, de mise en commun des moyens de production, de contrôle démocratique des ressources. Il place la solidarité et l’abolition des classes au centre de son projet. Marx, dans le « Manifeste du Parti Communiste » (1848), insistait sur la nécessité d’abolir la propriété privée des moyens de production pour permettre l’émancipation réelle des travailleurs. Plus récemment, des penseurs comme David Harvey ou Michael Hardt ont poursuivi cette réflexion sur la centralité du commun dans la lutte contre les logiques de privatisation généralisée.

Le libertarianisme, au contraire, considère que l’État est toujours une entrave à la liberté individuelle, et que le marché libre, non régulé, est l’unique voie vers la prospérité. Il s’inspire des travaux de Friedrich Hayek ou Ludwig von Mises, piliers de l’école autrichienne d’économie. Cette école rejette totalement l’intervention publique, voit dans l’inflation un vol organisé, et défend l’or — ou son équivalent numérique — comme seule base monétaire légitime. Bitcoin s’inscrit clairement dans cette logique.

Mais cette vision économique n’est pas née dans un vide idéologique. Elle s’est développée en parallèle — et parfois en symbiose — avec une autre mouvance, moins académique, plus souterraine, mais tout aussi déterminante : celle des cypherpunks. Apparus dans les années 1990, ces cryptographes et activistes numériques cherchaient à affranchir les individus des institutions étatiques ou privées par le biais de la technologie elle-même. Le chiffrement devenait leur outil de libération ; l’anonymat, leur droit fondamental ; le pair-à-pair, leur alternative aux hiérarchies centralisées.

Dans leur manifeste fondateur, Eric Hughes écrivait :

« La vie privée est essentielle à une société ouverte à l’ère du numérique. Nous ne pouvons pas attendre des gouvernements, des entreprises ou d’autres grandes organisations anonymes qu’ils nous accordent cette protection. »

A Cypherpunk’s Manifesto, 1993

Ce n’est donc pas seulement une technique qui se développe, mais une vision du monde, traversée de tensions : certains y voyaient l’utopie d’un réseau libéré de toute autorité, d’autres, un prolongement numérique du marché libre. Bitcoin naît de cet héritage ambigu — entre rêve d’autonomie absolue et rejet radical de toute médiation. Il est l’héritier direct de cette double matrice : économique et technologique, individualiste et cryptographique.

Le manifeste de Satoshi Nakamoto

Le « Bitcoin White Paper », publié par Satoshi Nakamoto en 2008, ne fait pas mystère de son inspiration. Il ne s’agit pas seulement d’une référence contextuelle à la crise financière. C’est un acte politique. Un rejet de la finance centralisée, des banques de réserve fractionnaire, et du rôle des États dans la régulation monétaire. Il ne dit pas : « faisons mieux ensemble » — il dit : « retirons-leur le pouvoir ».

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système de paiement électronique fondé sur une preuve cryptographique plutôt que sur la confiance. »

Cela sonne presque comme une déclaration de guerre à l’idée même de contrat social. La confiance humaine, les institutions, la régulation collective sont vues comme des failles, des faiblesses, voire des ennemis.

Et pourtant, certains passages du White Paper pourraient sembler plus pondérés.

« Le commerce sur Internet repose presque exclusivement sur des institutions financières jouant le rôle de tiers de confiance. »

Il serait aisé de vouloir y lire une critique du capitalisme financier, une forme de contestation… mais ce serait une erreur d’interprétation. Il ne s’agit pas d’une critique des inégalités, ni du pouvoir des riches, mais d’une dénonciation du contrôle exercé par les institutions étatiques ou bancaires — contrôle vu comme une entrave à la liberté de transaction privée.

Technologie, idéologie, et neutralités

Il faut se méfier des apparences de neutralité. Ce n’est pas parce qu’un outil est technique qu’il est politiquement vierge. L’histoire récente d’Internet l’a montré de façon exemplaire.

Le Web, à ses débuts, fut porté par une vision émancipatrice : un réseau mondial décentralisé, pair-à-pair, sans autorité centrale ni barrières à l’entrée. Il devait favoriser le savoir partagé, les échanges horizontaux, les communautés auto-organisées. Mais très vite, cette promesse a été captée. Les GAFAM ont standardisé les usages, centralisé les services, absorbé les données. Le réseau, censé favoriser la liberté, est devenu l’infrastructure du capitalisme de surveillance. Comme l’a montré Shoshana Zuboff, la captation de l’attention et des comportements est aujourd’hui la ressource principale du Web.

Même les projets nés de l’utopie du libre n’ont pas échappé à cette logique : Android (basé sur Linux) est devenu un système ultra-commercialisé par Google ; GitHub (plateforme de collaboration ouverte) appartient à Microsoft ; Red Hat (figure du logiciel libre) est une filiale d’IBM. Les architectures ouvertes ont été absorbées, rentabilisées, recyclées.

On pourrait croire que Bitcoin, né contre les banques, résiste à cette dynamique. Mais il faut souligner une différence majeure : Internet n’avait pas, à l’origine, une finalité marchande. Il a été détourné par le capitalisme. Bitcoin, lui, est une technologie monétaire dès sa naissance. Il ne promet pas une société plus juste : il promet une monnaie plus dure, plus sûre, plus autonome. Il n’a pas été capté par l’idéologie libertarienne : il en est l’incarnation technique.

Et pourtant, certains rêvent de réutiliser Bitcoin comme un outil social. De faire avec lui ce que certains ont tenté avec le Web : des systèmes de crédit mutuel, de micro-finance locale, de solidarité numérique. Mais là encore, la structure technique résiste. Le minage compétitif, la volatilité extrême, la rareté programmée, les frais de transaction élevés — tout cela limite drastiquement ces usages. L’infrastructure elle-même porte en elle une logique d’exclusion, d’accumulation et de compétition.

C’est pourquoi il faut rappeler, avec Marx, que :

« L’anatomie de la société civile doit être cherchée dans l’économie politique. »

Karl Marx — Critique de l’économie politique, 1859

Autrement dit : on ne change pas le monde avec du code, si ce code est déjà l’expression d’un monde.

Le cas du Salvador

Le cas du Salvador est intéressant puisqu’il pourrait s’agir de la preuve qu’un État peut s’émanciper des institutions financières internationales par l’innovation. Mais les faits contredisent cette lecture.

Ce discours a été mis en avant lors de l’expérience du Salvador, où le président Nayib Bukele a fait adopter Bitcoin (en paralelle du Dollard) comme monnaie légale en 2021 pour, selon lui, attirer les capitaux étrangers, contourner les institutions financières traditionnelles (comme le FMI), et se poser en leader technologique innovant. Il a aussi présenté cette décision comme un moyen de réduire les frais sur les envois de fonds. En réalité, cette mesure relève surtout d’une stratégie politique autoritaire, symbolique et libérale plus que d’une solution économique concrète dans un pays où près de 70 % de la population ne possède pas de compte bancaire, mais où 90 % des commerces ont refusé d’accepter la crypto.

- L’adoption a été imposée par le haut, sans consultation populaire.

- La population, très largement non technophile, a rejeté l’application officielle (Chivo Wallet) après quelques mois.

- Les résultats économiques ont été décevants : dette publique en hausse, forte dépendance au FMI, et retour progressif au dollar.

L’économie salvadorienne reste fortement dollarisée, la dette publique continue de croître, et le pays a dû négocier un assouplissement de ses obligations avec le FMI, qui a déconseillé l’usage officiel de Bitcoin. La mise en scène d’un outil libérateur masque en réalité un projet centralisateur, techno-autoritaire, utilisé pour contourner les institutions tout autant que la souveraineté populaire.

Qui détient Bitcoin aujourd’hui ?

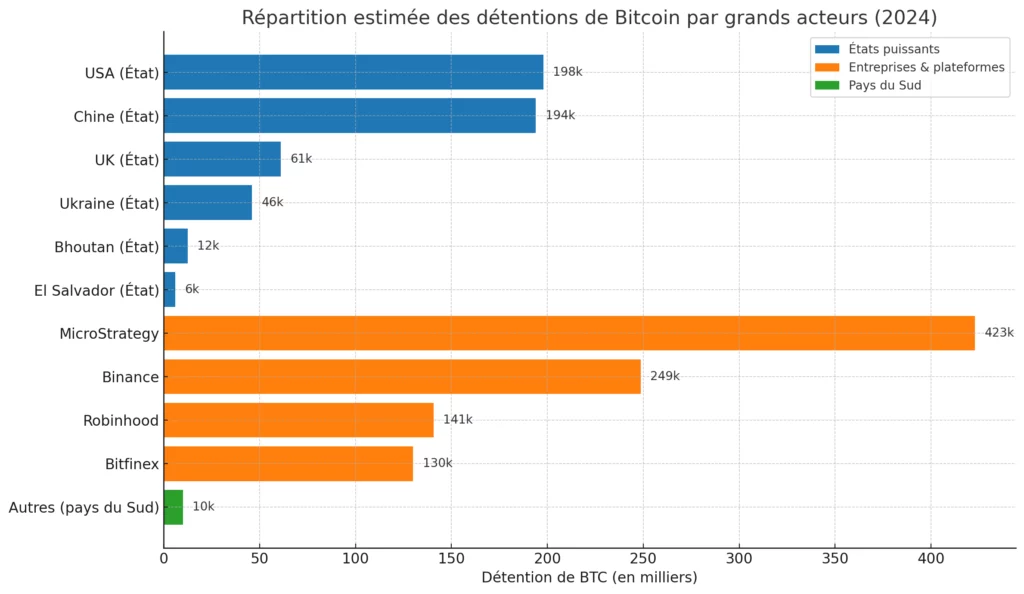

En 2024, la majorité des Bitcoins est détenue par une minorité d’acteurs : de grandes plateformes (Binance), des États puissants (USA, Chine), des fonds d’investissement, ou encore des entreprises comme MicroStrategy ou Tesla. Les pays du Sud, eux, en sont quasiment absents.

Le minage de Bitcoin, pourtant au cœur du système, fonctionne selon une logique capitaliste extractive bien connue. Les fermes de minage s’implantent souvent dans des conditions sociales et environnementales problématiques, là où l’électricité est peu chère : Bhoutan, Éthiopie, Islande, certaines zones chinoises, etc. . Ces pays ou régions offrent une énergie à bas coût, mais n’ont ni le contrôle, ni les bénéfices de cette infrastructure.

- Les équipements sont importés, les bénéfices repartent à l’étranger.

- Les emplois locaux sont rares et précaires.

- L’impact environnemental est souvent localisé, mais les profits sont globalisés.

On a même vu des cas où des populations précaires étaient exploitées pour du « click mining » ou du farming numérique, un peu comme dans certains MMORPGs autrefois

Ce schéma rappelle donc les formes d’exploitation néocoloniales observées dans l’industrie textile ou minière : extraction de ressources dans le Sud pour enrichir les structures du Nord, ici sous couvert de technologie et de disruption.

Une monnaie communiste ?

Revenons à l’utopie de départ. Une gestion monétaire socialiste classique repose sur l’idée d’une monnaie publique, planifiée, adossée à la production réelle et contrôlée démocratiquement. Elle peut être centralisée (comme dans les économies planifiées), ou mutualisée (dans certaines utopies anarchistes comme celle de Proudhon ou Kropotkine). Elle vise l’égalité d’accès, la stabilité, et la suppression de la spéculation.

Bitcoin, à l’inverse, repose sur la rareté artificielle (21 millions de jetons), sur la compétition entre mineurs, sur la spéculation comme moteur de valeur. Il est donc profondément antithétique à une logique socialiste. Même ses partisans parlent souvent de « hard money », en référence à l’or, et de « sound economics », concepts chers à l’école autrichienne.

Comme l’explique un article de CCN / FinanceCenter :

« Les cryptomonnaies ont mis en pratique le « expérience de pensée » de Hayek : des monnaies privées, en concurrence directe avec les monnaies gouvernementales »

CCN – Crypto May Fulfill Nobel Winner F.A. Hayek’s Vision for Private Money: Economist

Proof of Work : une nouvelle manière de créer de la valeur ?

Le système monétaire traditionnel repose sur deux grandes logiques de création de valeur :

- La monnaie fiduciaire, émise par les banques centrales, repose sur la confiance dans l’État et ses institutions ;

- La valeur productive, quant à elle, est créée par le travail humain, à travers la production de biens ou de services.

Bitcoin propose une alternative radicale, la création repose sur un mécanisme appelé Proof of Work — littéralement, “preuve de travail”.

Ce système consiste à résoudre des calculs mathématiques complexes pour valider des blocs de transactions. Le premier à les résoudre reçoit une récompense en bitcoins. Cela exige une importante dépense énergétique, du matériel spécialisé et une compétition constante entre les mineurs.

À première vue, cela pourrait sembler rapprocher Bitcoin d’une forme de création de valeur par le travail : il faut “faire un effort” pour obtenir de la monnaie, comme on extrairait de l’or. Mais ce “travail” est très spécifique. Il ne produit aucun bien, aucun service, et ne répond à aucun besoin social. Il s’agit d’un effort purement algorithmique, destiné à sécuriser le réseau.

Par ailleurs, ce système favorise ceux qui disposent des plus grandes capacités de calcul et d’énergie bon marché. En 2024, une majorité de la puissance de minage est concentrée dans quelques grandes fermes industrielles. Le risque est alors de voir se reconstituer, dans un système prétendument décentralisé, de nouvelles formes de centralisation technico-économique.

Enfin, une fois les bitcoins “minés”, ils entrent dans les circuits d’échange, où la spéculation reste dominante : trading à haute fréquence, stockage stratégique, arbitrage entre plateformes.

Le Proof of Work n’est donc pas spéculatif en lui-même, mais il n’interdit pas, et ne régule pas, les dynamiques spéculatives autour de l’actif.C’est une logique de sécurisation technique, mais pas une alternative sociale ou coopérative à la création de valeur.

L’un des fondements techniques de Bitcoin est le Proof of Work — un mécanisme par lequel la validation des transactions repose sur la résolution de problèmes mathématiques complexes. Ce processus, énergivore et compétitif, permet de sécuriser le réseau sans tiers de confiance. Certains y voient une forme de “preuve d’effort” : la création de valeur serait liée à une dépense mesurable (énergie, puissance de calcul), et non à une simple émission monétaire arbitraire.Le contexte de la crise de 2008

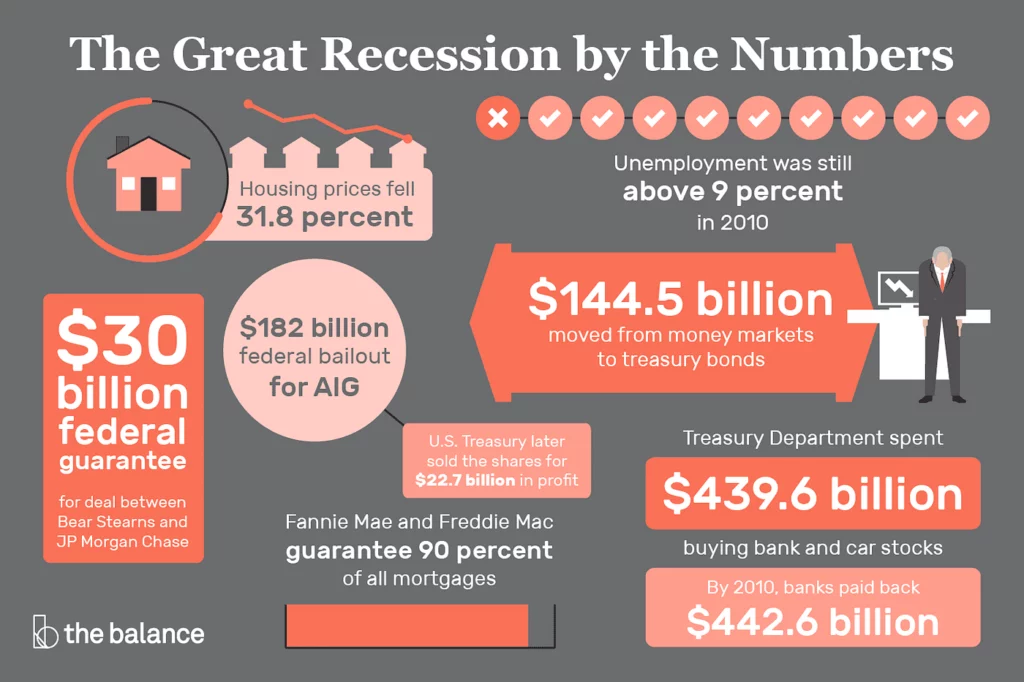

Bitcoin est-il né à cause de la crise ou en anticipation ? Les premières traces de Satoshi datent de 2007, avant l’effondrement officiel de Lehman Brothers. Mais le white paper est publié fin octobre 2008, en plein cœur du cataclysme. Et la référence au Times dans le Genesis Block (03/01/2009) ne laisse guère de doute : la crise a donné à Bitcoin son élan, sa justification. Était-ce prémédité ou opportuniste ? On ne le saura sans doute jamais. Mais ce timing a permis à Bitcoin de devenir le symbole d’une défiance généralisée — qui n’était pas forcément libertarienne au départ, mais qui l’est devenue par défaut, faute d’alternative idéologique structurée.

Et si Bitcoin était une « monnaie de référence »

Imaginons maintenant que Bitcoin soit devenu, à l’échelle mondiale, la monnaie de référence. Non plus une alternative marginale, ni un outil spéculatif pour initiés, mais la base des échanges économiques, des réserves de valeur et des systèmes de paiement. Une société post-dollar, post-euro, post-yuan, où le BTC a remplacé l’émission monétaire étatique par une infrastructure purement algorithmique.

Cette projection mérite d’être examinée à la lumière de l’histoire des crises économiques, des mécanismes du capitalisme, et de la pensée critique sur la monnaie. Ce qui en ressort est limpide : Bitcoin ne supprime pas le capitalisme ni ses crises. Il en radicalise les logiques.

Le mythe d’un système à l’abri des crises

Pour certains de ses utilisateurs, l’architecture de Bitcoin le rend invulnérable aux crises comme celles de 2008. Il n’y aurait plus de planche à billets, plus de dettes souveraines incontrôlées, plus de bulles dopées par l’argent gratuit.

« Le capitalisme porte la crise en lui comme la nuée porte l’orage. »

Jean Jaurès lors d’un discours à la Chambre des députés le 7 mars 1895

Mais cette vision repose sur une confusion entre création monétaire et crise systémique. Ce n’est pas uniquement la monnaie fiduciaire qui provoque les crises. C’est la logique spéculative, la recherche du profit maximal, la dérégulation des marchés, et la concentration du capital.

Marx l’avait déjà formulé dans Le Capital :

« La véritable barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même. »

Joseph Schumpeter parlera plus tard de destruction créatrice : les crises seraient nécessaires pour purger le système. Mais qu’importe la justification, la crise n’est pas un accident. C’est un mode de régulation.

Bitcoin et les bourses

Dans un monde régi par Bitcoin, les marchés financiers n’auraient pas disparu. Ils auraient simplement changé d’unité : les transactions se feraient en BTC au lieu de dollars ou d’euros. Les investisseurs continueraient d’y échanger des actions d’entreprises, des obligations, des produits dérivés complexes ou encore des actifs virtuels hautement spéculatifs, comme les NFTs. Les dynamiques fondamentales du capitalisme financier, elles, resteraient inchangées : anticipation des hausses ou des baisses, effets de panique ou d’euphorie, ventes à découvert, emballements collectifs ou assèchements de liquidité.

Et pour cause : ces phénomènes existent déjà dans l’univers crypto. Le krach de 2022 en a été une démonstration spectaculaire. Les faillites en cascade de plateformes comme FTX ou Celsius, l’effondrement du système Terra/Luna, les manipulations de marché opérées par quelques grands détenteurs (“whales”) : tout y était. La spéculation n’a pas disparu, elle s’est simplement déplacée, reprogrammée.

Mais dans ce monde-là, une chose change radicalement : l’absence d’État, l’absence de banque centrale. Aucun prêteur en dernier ressort. Aucun filet de sécurité. Aucune capacité d’intervention pour stabiliser les marchés en cas de panique. Dans l’économie Bitcoin, le marché règne. Et quand il s’effondre, il tombe seul. Ceux qui chutent avec lui n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.

C’est l’idéologie à l’état brut : la liberté sans solidarité.

Bitcoin comme capitalisme radical

Bitcoin n’est pas une sortie du capitalisme. C’est une forme radicalisée de capitalisme libertarien : sans État, sans redistribution, sans politique sociale, sans régulation des flux financiers, sans solidarité systémique.

« Nous avons proposé un système de transactions électroniques sans avoir besoin de faire confiance. »

Satoshi Nakamoto — Bitcoin White Paper, 2008

Cette phrase, souvent perçue comme une prouesse technique, est en réalité un manifeste politique : celui d’un monde où la confiance humaine, dans ses dimensions sociales ou institutionnelles, est abolie, remplacée par le code, les mathématiques, et la vérification cryptographique. Une vision radicalement opposée à l’idéal socialiste d’interdépendance, de responsabilité collective et de solidarité.

Même les citations qui pourraient passer pour des critiques sociales du système monétaire traditionnel, comme :

« Le vrai problème des monnaies conventionnelles est toute la confiance qu’elles exigent pour fonctionner. »

… doivent être replacées dans leur logique propre. Nakamoto ne cherche pas à réinventer la confiance, mais à l’éliminer comme condition du lien économique. Bitcoin ne prétend pas restaurer un tissu social mis à mal, mais créer un univers sans tissu du tout, où chaque acteur est isolé dans sa souveraineté cryptographique.

Ce n’est donc pas une alternative populaire. C’est une dérive technolibérale — née d’une défiance légitime, certes, mais portée par une idéologie individualiste et profondément capitaliste. Et cette idéologie n’est pas implicite. Elle est aujourd’hui affirmée sans détour par ceux qui en tiennent le discours dominant.

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy et principal promoteur institutionnel de Bitcoin, le résume ainsi :

« Le Bitcoin est une propriété numérique. C’est le droit de propriété le plus puissant jamais inventé. »

Ici, la souveraineté individuelle et la propriété privée ne sont pas des moyens : ce sont la fin ultime, la valeur cardinale.

Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et auteur du livre The Network State, va encore plus loin dans cette logique post-étatique :

« La nouvelle porte de sortie est le cloud. Pas vers l’océan ni vers la frontière. Mais vers le cloud. Internet est la nouvelle terre. »

Pour lui, Bitcoin et la blockchain ne sont pas seulement des monnaies ou des protocoles : ce sont les instruments d’un monde nouveau, affranchi des lois, des frontières, et des institutions, entièrement autogéré par le code et les marchés. Ce n’est pas un capitalisme classique. C’est un libertarianisme absolu, qui transforme la technique en refuge politique, et la monnaie en territoire privé.

2008 sous Bitcoin : deux visions pour un même protocole

Bitcoin est né dans les décombres de 2008, mais il n’a pas été pensé d’emblée comme une monnaie mondiale. Dans le White Paper, Satoshi Nakamoto propose une solution technique pour permettre des transactions électroniques entre pairs, sans passer par une institution financière. Rien ne dit qu’il imaginait renverser le dollar ou gouverner l’économie mondiale. Et pourtant, quinze ans plus tard, ses héritiers les plus zélés parlent de Bitcoin comme d’un remède universel, d’un étalon mondial, d’un nouvel or numérique. Michael Saylor, l’un des porte-voix les plus influents de la communauté Bitcoin, déclare : « Si Dieu avait créé un or parfait, il aurait créé 21 millions de pièces d’or sur un réseau ultra-rapide — et ce serait Bitcoin ». De son côté, Saifedean Ammous écrit que la valeur unique de Bitcoin est de constituer une monnaie saine et globale, capable de résister aux monopoles inflationnistes des États

Entre intention d’origine et déploiement idéologique, un monde s’est ouvert.

Alors imaginons. Non pas un, mais deux scénarios. Deux mondes où Bitcoin aurait été au centre de l’économie mondiale en 2008. Deux logiques, deux récits, deux conséquences.

Scénario 1 : le Bitcoin de Satoshi

Dans ce monde-là, Bitcoin ne remplace pas le dollar. Il coexiste. Il sert d’alternative, de monnaie parallèle, utile pour certains transferts, pour contourner la censure bancaire, ou pour stocker de la valeur en période de crise de confiance. La crise des subprimes éclate. Le système bancaire classique est en feu. Et Bitcoin offre un répit partiel : un outil de fuite, de débancarisation, pour ceux qui veulent se protéger ou agir hors des circuits traditionnels.

Certains particuliers échappent ainsi à la dévaluation. Quelques mouvements militants s’organisent autour du pair-à-pair. Mais l’impact est circonscrit, car Bitcoin reste marginal, et le monde fonctionne toujours à 99 % sur des devises centralisées. Les banques centrales interviennent. Les plans de relance sont lancés. L’économie vacille mais tient debout. Bitcoin, dans ce scénario, n’est ni sauveur, ni destructeur : il est une soupape de sécurité, un projet expérimental, un embryon d’alternative monétaire.

Il ne prétend pas résoudre la crise. Il accompagne le monde tel qu’il est, sans pouvoir encore le transformer.

Scénario 2 : le Bitcoin des maximalistes

Autre monde, autre dogme. Ici, Bitcoin a pris le pouvoir. Il est devenu l’unique monnaie légitime, comme le rêvent les maximalistes : une économie dépolitisée, fondée sur une offre fixe, sans banque centrale, sans création monétaire, sans inflation « artificielle ». Plus d’État monétaire. Plus de politique budgétaire. Juste un protocole : 21 millions de bitcoins, pour toujours.

La crise de 2008 éclate. Mais cette fois, pas de quantitative easing, pas de taux directeurs à moduler, pas de plan de sauvetage des banques. L’économie mondiale fonctionne en BTC : tout est gelé. L’ajustement se fait par la déflation, par les faillites, par l’assèchement du crédit. Les États n’ont plus aucun levier. La monnaie, conçue pour résister à l’intervention humaine, ne peut pas servir à amortir les chocs.

Le résultat ? Une onde de choc sociale, massive. Pas d’endettement possible pour financer l’urgence. Pas de plan de relance. Pas de relèvement des revenus. Les faillites s’enchaînent, les inégalités explosent, et les seuls à tirer leur épingle du jeu sont ceux qui détenaient déjà des bitcoins — c’est-à-dire une infime minorité.

Dans ce monde-là, la monnaie ne protège plus : elle sélectionne. Elle devient un filtre, non un filet.

Deux trajectoires, un même code

Entre ces deux mondes, la même technologie. Mais des usages, des imaginaires, des conséquences radicalement différents. Ce que Bitcoin est importe moins, au fond, que ce qu’on en fait. Entre l’outil ouvert imaginé par Satoshi et l’absolu monétaire prôné par les maximalistes, il y a un gouffre.

Et peut-être, au fond, une question plus vaste encore : voulons-nous une monnaie qui ne plie jamais — même face aux drames humains — ou une monnaie capable de répondre à la complexité du réel ? Bitcoin, dans sa version radicale, refuse cette complexité. Et c’est peut-être là son plus grand défaut : sa fidélité aveugle à un monde sans accidents, sans imprévus, sans besoin d’ajustement collectif.

C’est précisément pour cela que des économistes critiques comme Paul Krugman, Joseph Stiglitz ou Thomas Piketty dénoncent Bitcoin non comme une solution, mais comme une impasse idéologique : un instrument qui prétend résoudre les crises en supprimant les outils de régulation, sans jamais proposer d’alternative sociale crédible.

« Le Bitcoin ne réussit que grâce à son potentiel de contournement des régulations et à son absence de surveillance… il ne remplit aucune fonction socialement utile, et je pense qu’il devrait être illégal.»

Joseph Stiglitz – ITW Bloomberg (novembre 2017)

Ce n’est pas seulement une critique conjoncturelle : c’est une mise en garde contre une forme de technologie qui naturalise l’exclusion en effaçant les moyens d’agir collectivement. Une monnaie sans politique, sans filet, sans recours — même dans la tempête.

Sortir des mythes, penser l’idéologie

Il ne s’agit pas ici de rejeter en bloc Bitcoin ou toute tentative de cryptomonnaie de façon dogmatique. Il s’agit de comprendre ce que l’on utilise, ce que l’on soutient, ce que l’on propage. Derrière les lignes de code, il y a des lignes idéologiques. Et derrière les discours d’émancipation, il y a parfois les discours les plus anciens de domination repeints en argent numérique.

Malgré tout, Il ne serait pas complètement honnête d’affirmer que Bitcoin n’a jamais été utilisé de manière populaire. Dans des contextes d’inflation extrême ou de répression bancaire, comme au Nigeria, en Argentine ou au Venezuela, certains l’utilisent comme outil d’épargne ou de transfert. À Lagos, des vendeurs de rue acceptent les paiements en Bitcoin via des QR codes. En Argentine, des familles convertissent leur salaire en stablecoins pour échapper à la dévaluation du peso. Ces pratiques, bien que réelles, restent cependant isolées, souvent individuelles, et rarement intégrées dans des stratégies économiques collectives. Elles répondent à l’urgence plus qu’à une vision politique de la monnaie.

Bitcoin n’en est pas pour autant socialiste. Il n’est pas neutre. Il reste majoritairement le fruit d’une idéologie précise, historiquement située, technologiquement raffinée, mais politiquement orientée. C’est un nouvel outil de domination, par la rareté, la technique, la vitesse d’exécution et l’accumulation de capital. Il reste essentiel de le reconnaître, pour pouvoir penser au-delà pour un jour, construire autre chose.

Mais à quoi pourrait ressembler cet « autre chose » ? À quoi ressemblerait une cryptomonnaie pensée pour l’émancipation, la justice, la redistribution, le commun ?

Commençons par renverser la logique. Une monnaie véritablement communiste ne peut se contenter d’un algorithme neutre. Elle doit être gouvernée collectivement, par ceux qu’elle touche. Elle ne peut reposer sur la compétition du minage ni sur la spéculation des marchés. Elle doit se baser sur la coopération, la solidarité, la transparence et l’utilité sociale.

Cela suppose des transformations radicales. Une telle monnaie ne serait pas émise une fois pour toutes, mais selon les besoins collectifs. Elle pourrait être créée en fonction de critères démocratiques (logement, santé, éducation, écologie), pilotée par des assemblées citoyennes ou des collectivités locales. Le minage, s’il subsistait, serait public, partagé, mutualisé. Les profits ne seraient pas privatisés mais réinjectés dans le bien commun. Les transactions, elles, pourraient être taxées automatiquement et redistribuées vers les plus fragiles, selon une logique de revenu de base ou de fonds de solidarité.

Au delà de BTC, la blockchain peut-elle servir le commun ?

Une autre voie existe — plus discrète, plus fragile, mais porteuse d’un autre imaginaire. Des communautés utilisent la blockchain non pas pour extraire de la valeur, mais pour organiser la solidarité. Certaines plateformes, comme Gitcoin ou Optimism, redistribuent des fonds vers des projets d’intérêt général ou de financement des communs numériques. D’autres expérimentations, comme Breadchain ou Holochain, développent des monnaies locales, du crédit mutuel, des modèles de gouvernance décentralisée fondés sur la coopération plutôt que sur la compétition.

C’est sur Ethereum que ces expérimentations trouvent le plus de souplesse. Contrairement à Bitcoin, Ethereum permet la création de contrats automatisés et de systèmes de gouvernance collective (DAO), ouvrant un terrain d’essai pour une autre économie. Mais ces projets ne sont pas exempts de contradictions. Beaucoup de DAO restent ploutocratiques, avec un pouvoir de décision proportionnel aux jetons détenus. Certaines ont été détournées, piratées, ou vidées de leur sens (comme le cas emblématique de The DAO en 2016). La spéculation reste omniprésente, même dans les structures les plus coopératives.

Ces expériences sont minoritaires, fragiles, parfois éphémères. Mais elles montrent une chose essentielle : la technologie n’est pas condamnée à servir le capital. Elle peut être détournée, réorientée, politisée autrement. Encore faut-il ne pas confondre infrastructure et idéologie. Car là où Bitcoin encode la rareté, l’individualisme et la souveraineté propriétaire, certains essaient d’encoder le collectif, le partage, la délibération. Ces approches ne sont évidemment pas à rejeter en bloque, des solutions aux problématiques sociales peuvent obtenir des réponses plus sécurisantes que les méthodes traditionnelles. Nous pouvons ainsis imaginer des sytèmes de votes inviolables, des solutions de partages plus équitables, plus démocratiques, mais aucun de ces choix n’est neutre. Ce qui est en jeu, toujours, c’est ce que l’on choisit de coder, qui en décide, et au profit de qui.

L’émancipation n’est pas programmable

L’avenir n’est pas écrit dans la blockchain. Mais il peut s’y inscrire. À condition d’en faire un outil politique, et non un simple instrument technique. À condition d’accepter que la monnaie (qui n’est à ce jour qu’une des utilisation possibles de la blockchain), comme toute infrastructure, n’est jamais neutre. À condition surtout de ne pas céder à l’illusion que l’émancipation passera par une ligne de code, sans lutte, sans conscience, sans choix idéologique.

Car comme le disait encore Marx : « L’anatomie de la société civile doit être cherchée dans l’économie politique. » Et c’est dans cette anatomie-là que se cache le cœur battant des technologies que nous prétendons utiliser.

Pour aller plus loin :

- Bitcoin White Paper, Satoshi Nakamoto (2008)

- Crypto Anarchist Manifesto, Timothy May (1992)

- « The Political Ideology of Bitcoin », David Golumbia (2016)

- Argent et aliénation dans les Manuscrits de 1844 de K. Marx – Matthieu Dubost

- L’économie autrichienne : contributions historiques et mises en garde contemporaines