Depuis le début du vingtième siècle, le storytelling s’est frayé un chemin insidieux dans nos vies. Il est bien plus qu’un simple outil publicitaire ; il est devenu le tissu qui lie nos interactions, nos perceptions et nos croyances. Si nous le reconnaissons volontiers comme une force au service des produits et des marques, il serait néanmoins naïf de le cantonner uniquement à ce rôle.

Le storytelling transcende les limites du commerce et s’étend dans le domaine politique avec plus ou moins de finesse. Lors des élections, il est l’outil de choix des équipes de communication, qui définissent les contours d’un candidat pour séduire un électorat. Mais cette capacité du storytelling ne s’arrête pas là.

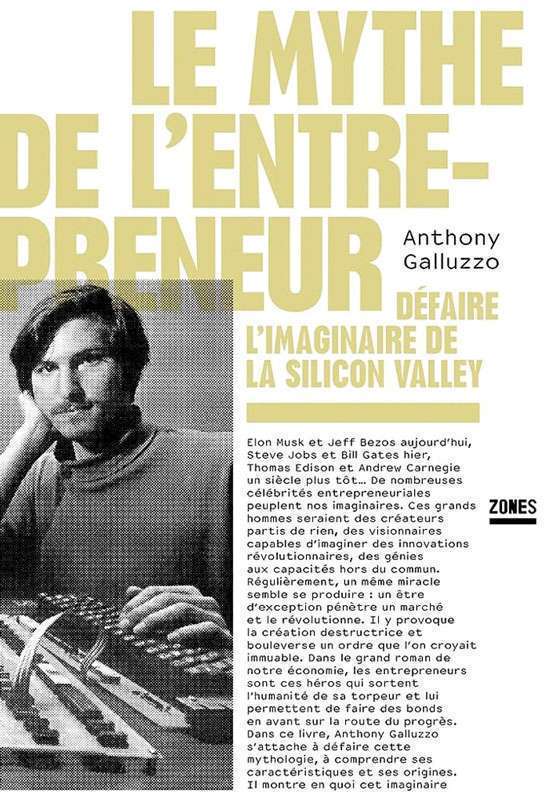

De manière bien plus profonde, le storytelling imprègne notre tissu social, érigeant des mythes autour de personnalités qui guident les tendances, les mouvements et les normes. C’est cette exploration de la narration sociale que le livre « Le mythe de l’entrepreneur, défaire l’imaginaire de la Silicon Valley », signé par Anthony Galluzzo, sorti en 2023, entreprend de démystifier.

Le mythe de l’entrepreneur, défaire l’imaginaire de la silicon valley

Anthony Galluzzo – Livre grand format, 240 pages aux editions Zone, 2023

Elon Musk et Jeff Bezos aujourd’hui, Steve Jobs et Bill Gates hier, Thomas Edison et Andrew Carnegie un siècle plus tôt… De nombreuses célébrités entrepreneuriales peuplent nos imaginaires. Ces grands hommes seraient des créateurs partis de rien, des visionnaires capables d’imaginer des innovations révolutionnaires, des génies aux capacités hors du commun. Régulièrement, un même miracle semble se produire : un être d’exception pénètre un marché et le révolutionne. Il y provoque la création destructrice et bouleverse un ordre que l’on croyait immuable. Dans le grand roman de notre économie, les entrepreneurs sont ces héros qui sortent l’humanité de sa torpeur et lui permettent de faire des bonds en avant sur la route du progrès. Dans ce livre, Anthony Galluzzo s’attache à défaire cette mythologie, à comprendre ses caractéristiques et ses origines. Il montre en quoi cet imaginaire fantasmatique nous empêche de saisir la dimension fondamentalement systémique de l’économie et contribue à légitimer un ordre politique fondé sur le conservatisme méritocratique, où chaque individu est considéré comme pleinement comptable de ses réussites et de ses échecs.

À travers les pages de ce livre, Galluzzo plonge dans les entrailles du storytelling, révélant comment il tisse des mythes pour légitimer le pouvoir de certaines figures influentes. L’auteur questionne la véracité derrière ces histoires soigneusement ourlées et nous pousse à scruter au-delà des apparences.

La méritocratie en question

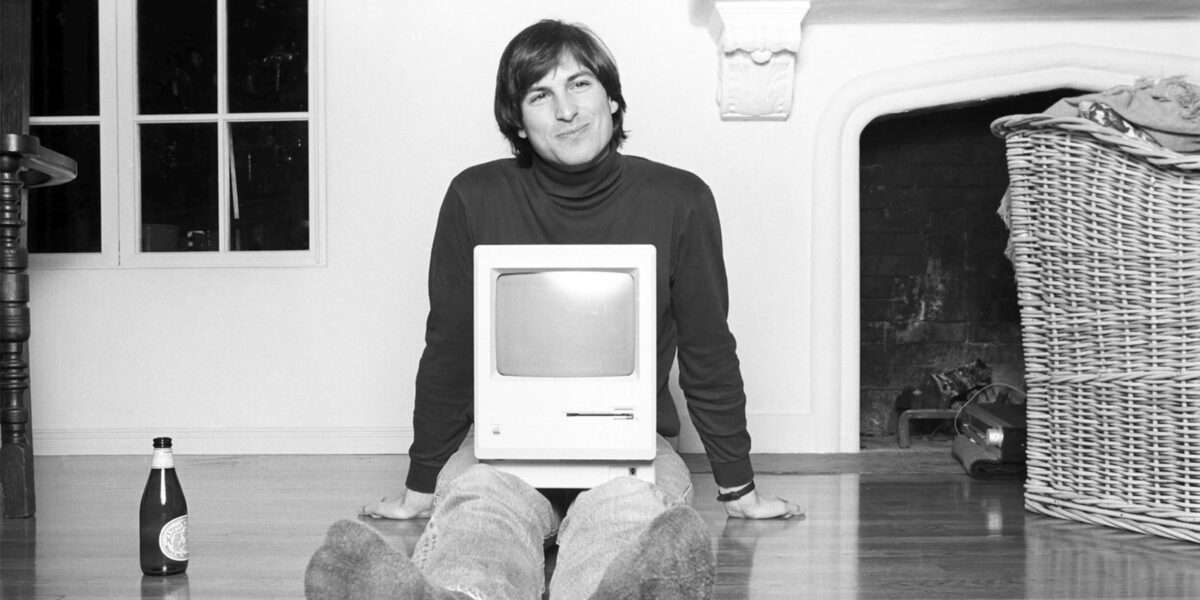

En se basant sur l’histoire emblématique de Steve Jobs, le visionnaire derrière la marque Apple et les innovations telles que l’ordinateur personnel, la tablette et le smartphone, Anthony Galluzzo plonge dans l’essence du mythe pour méthodiquement démêler chaque aspect, s’appuyant sur des sources solides. Dès les premières pages de son livre, il remet en question les origines individuelles et spontanées de la création du Mac I, la première contribution de la paire Jobs-Wozniak. À travers un examen approfondi, Galluzzo nous propose trois versions différentes de ce récit fondateur.

La version la plus répandue raconte que, en 1976, dans le garage des parents de Jobs, les deux amis ont conçu le premier modèle, imaginant ainsi un ordinateur personnel (PC) pour répondre à une commande de Paul Terrell, propriétaire d’un magasin d’électronique. Dépourvus de ressources financières, ils ont sacrifié leurs biens les plus précieux – le van Volkswagen de Jobs et la calculatrice scientifique de Wozniak – pour financer leur projet. Une chaîne de montage improvisée a vu le jour chez les Jobs, où chaque membre de la famille a contribué à l’assemblage des pièces. Toutefois, cette version pourrait être teintée de nuances.

Une autre version de cette histoire souligne le rôle central du jeune Wozniak. À l’époque employé par HP pour concevoir des systèmes de calculatrices, Wozniak a eu accès à l’équipement nécessaire et a élaboré un prototype considéré par beaucoup comme le premier ordinateur personnel, l’Apple I.

Une troisième version, moins célèbre, rétablit l’idée que la création d’Apple était le résultat d’un effort collectif, dont Jobs a su tirer profit.

Il (Steve Jobs) a appris beaucoup de principes de marketing parce qu’il n’était pas vraiment bon, en termes d’ingénierie, vous savez, de matériel informatique et de logiciels (…) Il a dû trouver d’autres domaines pour se rendre important.

Steve Wozniak — Ingénieur informatique et cofondateur d’Apple

Le 5 mars 1975, deux amis, Gordon French et Fred Moore, militants au sein de la People’s Computer Company, une organisation anarchiste prônant les théories du hacking et la démocratisation des technologies, ont organisé la première réunion du Homebrew Computer Club. Cette rencontre a rassemblé 32 passionnés, parmi lesquels Wozniak. Il a rapidement adhéré à cette association et a partagé gratuitement ses découvertes ainsi que les plans de l’Apple I. C’est à ce moment que Jobs, reconnaissant l’intérêt suscité par l’idée de son ami, a décidé de la commercialiser.

À partir de ces trois récits, les idées que développe Galluzzo remettent en question la notion fantasmée du créateur solitaire et révolutionnaire. L’auteur vise à redéfinir la place de l’entrepreneur au sein d’une dynamique collective, se nourrissant des circonstances de l’époque et du contexte. Si Jobs n’avait pas grandi au cœur de la Silicon Valley dans les années 70, aux côtés de nombreux jeunes ayant un accès privilégié à une variété de technologies numériques, de ressources matérielles et de connaissances, il est probable que son destin aurait été différent. Cette proximité lui a permis d’interagir fréquemment avec des ingénieurs, des chercheurs et des entreprises spécialisées, créant un environnement propice aux regroupements de jeunes « geeks » et aux emplois chez des entreprises telles que HP, Xerox ou Bull, encourageant ainsi leurs découvertes et parfois même l’appropriation d’idées d’autrui.

Le rôle politique des récits entrepreneuriaux

Les récits célébrant l’entrepreneur ne sont pas de simples histoires, mais des constructions narratives cruciales pour légitimer l’ordre social en place. Cependant, il est essentiel de réaliser que la création de valeur est souvent le fruit d’une collaboration collective plutôt que d’une œuvre individuelle. L’innovation elle-même découle d’une multitude d’esprits créatifs plutôt que d’un seul génie isolé.

Je n’ai rien inventé. J’ai juste emprunté un certain nombre de choses qui existaient déjà, et je les ai accrues un peu. Construire le Web, je ne l’ai pas fait tout seul.

Tim Berners Lee — Ingénieur informatique et créateur du World Wide Web

L’entrepreneur, souvent glorifié comme le moteur unique de la réussite, est plus enclin à s’approprier des ressources préexistantes plutôt qu’à les générer de zéro. Derrière les succès, se cachent des forces anonymes et des facteurs aléatoires souvent sous-estimés.

Mais comment justifier alors la position hégémonique, l’autorité et les privilèges de propriété d’une élite entrepreneuriale ? Comment expliquer la concentration des richesses entre quelques mains, créées collectivement ?

C’est dans cette perspective que le mythe de l’entrepreneur prend forme, en nourrissant un imaginaire politique conservateur aux ramifications bien au-delà des pages de la presse économique et des manuels entrepreneuriaux. En mettant en avant une conception individualiste et élitiste de la création de valeur, ce mythe masque les conflits inhérents à la distribution des richesses et à la division du travail. Les nombreux récits qui le composent ont un rôle idéologique, façonnant une fausse réalité qui justifie, à l’échelle micro, l’autorité des entrepreneurs dans leurs cercles et, à l’échelle macro, la prépondérance des capitalistes dans nos systèmes de gouvernance.

L’idée que Steve Jobs n’a pas bâti Apple, que Henry Ford n’a pas bâti Ford Motors, que Papa John n’a pas bâti Papa John’s Pizza, que Ray Kroc n’a pas bâti McDonald’s, que Bill Gates n’a pas bâti Microsoft… Dire quelque chose comme ça n’est pas seulement une folie, c’est insultant pour chaque entrepreneur, pour chaque innovateur en Amérique.

Mitt Romney — Homme d’affaires et homme politique américain

La figure de l’entrepreneur, incarnée par des personnalités telles que Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs et Bill Gates, est souvent présentée sous un prisme « libertarien », évoquant l’indépendance et l’individualisme. Cette image ombrage cependant les nuances essentielles. Par exemple, si l’on se penche sur l’ascension de la Silicon Valley, il devient évident que des investissements publics ont joué un rôle crucial. L’auteur, dans sa quête de vérité, ne condamne pas un biais idéologique, mais cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents. Des intérêts et des interactions complexes se révèlent alors.

Cette toile de récits trouve également des acteurs dans les communicateurs et journalistes publics, qui, sans surprise, contribuent au maintien de ces narratifs. L’auteur dévoile comment ces histoires sont tissées et partagées. « L’injonction à raconter des histoires » est évoquée, laissant entrevoir la relation entre producteurs d’informations et détenteurs de ces histoires.

Ainsi, la mythologie de l’entrepreneur est un système complexe de croyances qui transcende les individus pour s’insinuer dans la société tout entière, influençant nos perspectives et nos structures.

L’invisibilisation du travailleur

Galluzzo met également en lumière d’autres facettes de la mythologie entrepreneuriale, révélant les zones d’ombre qui l’entourent. En effet, de nombreux éléments échappent ou sont délibérément laissés de côté dans ces récits. Parmi eux, la figure du travailleur est souvent mise de côté, avec ses origines sociales, ethniques et son genre, ainsi que les conditions dans lesquelles il exerce son métier. Ces aspects, pourtant susceptibles de remettre en question les notions de domination et de reproduction sociale, sont habilement occultés ou même ignorés.

Si les récits accordent une place de choix aux « créateurs », les producteurs quant à eux demeurent invisibles. Galluzzo attribue cette approche aux prémices du XIXe siècle, lorsque des entrepreneurs tels qu’Andrew Carnegie n’hésitaient pas à recourir à la violence pour briser les grèves qui s’opposaient aux réductions de salaire par exemple.

Dans les années 70 et 80, les entreprises de la tech en Californie avaient recours à des sous-traitants locaux, qui employaient des équipes sous-payées constituées en majorité de communautés non-blanches, regroupées par affinités ethniques. Cette approche, bien conscientisée, reposait souvent sur des stéréotypes de genre et de race. Ainsi, les femmes asiatiques étaient souvent assignées aux chaînes de production, tandis que les Mexicains étaient dirigés vers les postes d’entretien… Certaines entreprises allaient même jusqu’à ne recruter leur main-d’œuvre que dans une seule communauté, créant ainsi une identification entre le travailleur et l’entreprise. C’est de cette façon que l’entreprise National Semiconductor n’employait que des philippins ou Hewlett-Packard des vietnamiens.

De nos jours, à l’ère de la mondialisation qui délocalise la production à travers le monde, l’entrepreneur se lave les mains de toute forme de maltraitance. C’est ce qu’illustre l’auteur à l’aide de l’exemple de la société Foxconn, principal fabricant des iPhones d’Apple. En 2010, cette entreprise s’est révélée être un véritable enfer pour ses ouvriers. Soumis à une pression insoutenable due aux commandes en flux tendus imposées par les fabricants, les salariés de cette méga-usine ont craqué, et plusieurs suicides ont été enregistrés en seulement quelques mois. Malgré le scandale et les vidéos largement diffusées sur internet, Steve Jobs a commenté en disant : « Quand on va sur place, c’est une usine, mais quand même, ils ont des restaurants, des cinémas, des hôpitaux et des piscines. Pour une usine, c’est plutôt chouette« .

Malgré ces scandales et ces graves injustices sociales, les mythes qui entourent les génies de la Silicon Valley demeurent intacts. À chaque nouvelle génération, un nouveau « messie » émerge, pour qui les portes semblent s’ouvrir comme par enchantement. Les récits sont rarement contestés sur le plan politique, et peu à peu, l’idéologie qu’ils véhiculent gagne du terrain, au détriment des intérêts sociaux et écologiques de la planète toute entière.

Dans une société devenant libérale, fondée sur l’indifférenciation et l’autonomie des individus, la liberté d’entreprendre conduit à une inégalité acceptable, parce que justifiée par des compétences exceptionnelles. […] Au final, l’entrepreneur moderne est légitime tant que ceux qui acceptent son autorité peuvent eux-mêmes être entrepreneurs et, donc, choisir libre ment de ne pas l’être.

Pierre-Yves GOMEZ et Harry KORINE, L’Entreprise dans la démocratie. Une théorie politique du gouvernementdes entreprises, De Boeck, Bruxelles, 2009, p.37 et 52.